Mise en scène et chorégraphie Amala Dianor

Chorégraphie Alioune Diagne, Naomi Fall et Souleymane Ladji Koné

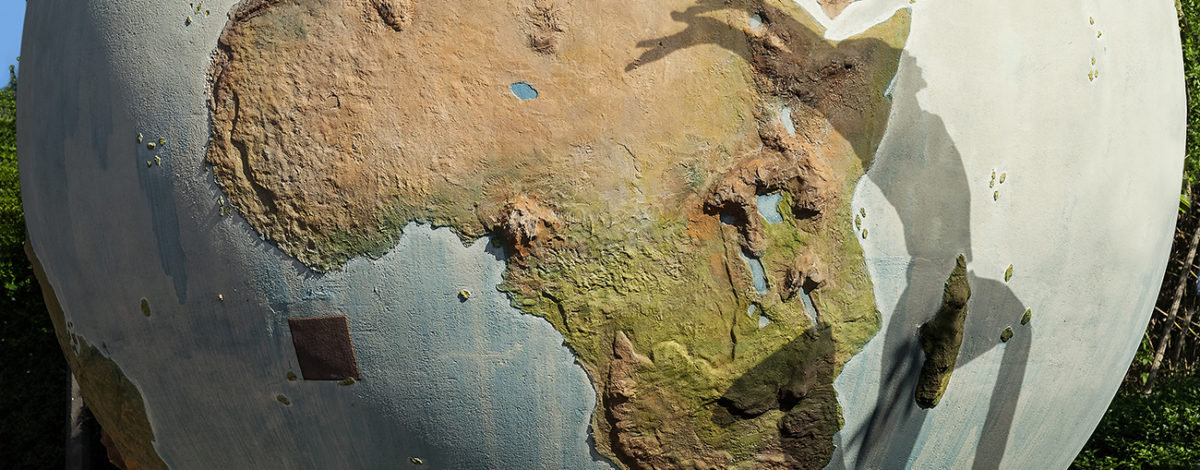

Siguifin signifie « monstre magique » en bambara. C’est une promesse placée sous le signe de l’Afrique. La nouvelle création d’Amala Dianor rassemble une constellation de talents. Ensemble, ils célèbrent la vitalité d’une danse à l’image du bouillonnement artistique qui anime le continent africain.

Amala Dianor fait partie des chorégraphes qui comptent. Artiste associé au Centquatre puis au Théâtre de la Ville et désormais à la Maison de la Danse de Lyon. Il développe une écriture chorégraphique à la croisée des styles et des cultures. Nourri de ses origines, il a à coeur de traduire la richesse des identités culturelles et esthétiques entre Europe et Afrique.

Siguifin est né de ce désir de travailler à plusieurs « voix » avec les chorégraphes Alioune Diagne au Sénégal, Ladji Koné au Burkina Faso et Naomi Fall au Mali et neuf jeunes danseurs et danseuses.

Confrontant les styles, les techniques et les personnalités, leur travail donne naissance à une œuvre collective qui fera voyager !

Avec Abdoul Kader Simporé aka Dainss, Daniel Koala aka Tchapratt, Rama Koné, Roger Sarr, Alicia Sebia Gomis, Jules Djihounouck, Adiara Traoré, Salif Zongo et Adama Mariko

Musique originale Awir Léon

Création lumières Nicolas Tallec

Costumes Laurence Chalou

Production Cie Amala Dianor / Kaplan La compagnie Amala Dianor est conventionnée par l’État – DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et la Ville d’Angers. Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. Amala Dianor est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle européen de création de 2019 à 2021 et du CDC ToukaDanses de Guyane (2021-2024) ainsi que membre du Grand Ensemble des Quinconces-Espal, scène nationale du Mans de 2021 à 2024.

Partenaires Association Diagn’art dirigée par Alioune Diagne ; Festival Fari Foni.

Waati dirigé par Naomi Fall ; Collectif JUMP dirigé par Ladji Koné

Coproduction Théâtre de Suresnes Jean Vilar ; Atelier de Paris/ CDCN ; PÔLE-SUD, CDCN Strasbourg ; Institut français de Dakar, Sénégal ; Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne ; Centre de la danse Pierre Doussaint Grand Paris Seine et Oise

Soutien Europe Créative Siguifin a été sélectionné par Big Pulse Dance Alliance et coproduit par Dublin Dance Festival (lrlande), Julidans (Pays-Bas), ONE Dance Week (Bulgarie), Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Allemagne), Dance Umbrella (GB), CODA Oslo International Dance Festival (Norvège) et présenté par Zodiak – Side Step Festival (Finlande), New Baltic Dance (Lithuanie), International Dance Festival TANEC PRAHA (Republique Tchèque), Torinodanza Festival (ltalie), soutenus par Europe Creative, programme de l’Union Européenne.

Avec le soutien de l’Office International de la Francophonie ; l’Institut Français.

Amala Dianor

Après un parcours de danseur hip hop, Amala Dianor intègre en 2000 le cursus de formation de l’Ecole supérieure de Danse contemporaine du Centre national de danse contemporaine d’Angers (CNDC). Il travaille par la suite comme interprète pour des chorégraphes aux univers très différents (hip hop, néo-classique, contemporain et afro-contemporain). En 2012, il crée sa compagnie ; il hybride les formes et déploie poétique de l’altérité. Depuis la création de son solo Man Rec en 2014, il travaille avec la complicité du compositeur électro-soul Awir Leon. En 2019, il signe sa première grande forme pour neuf danseurs auxquels il transmet sa gestuelle métissée, intitulée The Falling Stardust et actuellement en tournée.

Alioune Diagne

Alioune Diagne est un chorégraphe et danseur de Saint-Louis, Sénégal. D’abord autodidacte, il a suivi des stages de danse contemporaine avec Germaine Acogny, Cire Beye et Hardoka (Senegal), Salia Sanou et Seydou Boro (Burkina Faso), Kettly Noël (Mali). Après la création de deux solos (Blabla – 2008 et This line is my path – 2009), il a connu un grand succès avec le trio Banlieue (2012). Ce spectacle pour trois danseurs, relatant le quotidien des banlieues sénégalaises, a fait une tournée continentale dans plus de 20 pays d’Afrique et Europe.

Alioune Diagne est aussi directeur artistique de l’association Diagn’Art, qui organise le Festival international Duo Solo Danse de Saint-Louis, et du Centre Culturel Le Chateau.

Alioune est convaincu que l’art et la culture sont les forces motrices du développement, de l’expression, du débat et de l’éducation.

Naomi Fall

Danseuse et chorégraphe, Naomi Fall est une exploratrice du mouvement et du rapport aux publics dans la création contemporaine. Entre ses origines plurielles et ses différents voyages, Naomi Fall travaille particulièrement autour des questions de société et des individus qui la constituent, la construisent ou la subissent, en questionnant les stéréotypes qui schématiseraient nos rapports humains.

Souleyman Ladji Kone

Ladji débute la danse en autodidacte dans son quartier de Ouagadougou au Burkina Faso. En 2003, la découverte de la culture hip-hop canalise son énergie exubérante et le breakdance devient son laboratoire de recherche du possible. Après les formations en théâtre et en musicalité il s’ouvre à la danse contemporaine. En 2012 il intègre l’école EDIT d’Irène Tassembédo pour une formation professionnelle de trois ans. D’autres expériences, formations et résidences suivent, Ladji passe par les lieux comme le CDCN l’Échangeur Hauts-de-France, l’École des Sables, le CDC la Termitière, l´EDIT, le Pavillon Noir-Ballet Preljocaj, le laboratoire Ankata et Hellerau / Centre Européen des Arts de Dresde…

Aujourd´hui, Ladji poursuit sa recherche artistique au croisement des langages : danses hip-hop, traditionnelles, contemporaines, et le théâtre. Dans la compagnie Ciel K, Il a fusionné son univers avec l’artiste visuelle Michaela Solnická Volná. La compagnie cultive des actions et des créations enracinées dans la danse et design en rencontre de tous les disciplines artistiques. Cette approche ouverte et cet accent mis sur la complicité entretiennent le dynamisme et le questionnement perpétuel sans les préjugés et amènent Ladji à travailler avec les chorégraphes et artistes comme Amala Dianor, Mie Coquempot, Roger Nydegger, Erwann Bouvier, Anouar Dekkaki, Jann Gallois, Marion Alzieu, Jean- Robert Kiki Koudogbo, Avatara Ayuso… Ses collaborations ne veulent pas connaitre les frontières ou des limites de styles.

Il est membre co-fondateur et directeur artistique au sein du Collectif de danseurs Hip-hop JUMP (Jeunesse Unie pour un Mouvement Positif) au Burkina Faso, pour objectif d’innover et dynamiser ses rencontres au profit des jeunes en Afrique et d’ailleurs.

Lauréats : 18e International Solo Tanz-Theater, Stuttgart (2014), Visa pour la création de l’Institut Français de Paris (2015), 2e au Simply the Best (2015), le « Body radical » et la Mention spéciale du Jury de Masdanza des Iles Canaries (2016).

Amala Dianor « Il y a un vrai vivier artistique en Afrique que les gens ne voient pas »

Propos recueillis par Marie Pons pour MaCulture.

Publié le 27/04/2020

Pouvez-vous revenir sur la genèse de ce projet atypique ?

Ce projet est né de l’envie de poursuivre une collaboration. Mon ami Souleyman Ladji Koné est très actif au Burkina Faso en tant que danseur et chorégraphe. À Ouagadougou il a monté une association, sa compagnie de danse, il accompagne beaucoup de jeunes danseurs pour qu’ils puissent rencontrer des chorégraphes, se former… Je l’avais invité en tant que danseur dans ma pièce Quelque part au milieu de l’infini, et après ce projet qui tourne depuis 2016 nous nous sommes demandé ce que l’on pouvait faire ensuite ensemble. Je l’ai questionné sur ce qui l’inspirait et il m’a répondu « J’aimerais bien que l’on puisse montrer la créativité et la jeunesse chorégraphique africaine. » Souvent invité à voyager en Europe Ladji s’est rendu compte que ce sont les mêmes chorégraphes africains qui sont invités dans tous les festivals. C’est dommage car il y a vraiment un vivier artistique en Afrique que les gens ne voient pas, ne connaissent pas. J’ai trouvé l’idée intéressante et nous avons commencé à imaginer un projet qui mettrait en lumière de jeunes chorégraphes méconnus mais aussi des danseurs qui n’ont pas eu l’opportunité d’accéder à des formations comme celle de l’Ecole des sables au Sénégal ou celle du CDC de La Termitière à Ouagadougou, pour leur donner une autre chance de découvrir ce qu’est le métier de danseur-interprète.

Comment le projet s’est-il mis en place à partir de ce constat ?

Il y a quelques années j’ai mené un projet dans la région des Pays de la Loire qui s’appelait Clin d’oeil du temps. J’avais invité trois chorégraphes à accompagner une vingtaine de jeunes à la découverte du métier de danseur professionnel, à travers une création que l’on co-signait avec Pierre Bolo et Mickaël Le Mer. Nous avons fait des auditions dans plusieurs villes et nous avons travaillé pendant un an et demi avec vingt danseurs pour créer Overflow qui a tourné ensuite pendant presque deux ans. Ce fut un grand succès, notamment parce que ces danseurs sont ensuite devenus professionnels. Je trouvais donc judicieux de partir de ce modèle, que j’ai élargi à trois pays : naturellement le Burkina Faso puisque Ladji en est originaire, le Sénégal où je suis né et le Mali car il s’avère qu’il n’y a pas du tout de formation en danse là-bas.

Comment les collaborateurs ont été choisis, dans ces trois pays ?

Au Sénégal, Ladji m’a proposé de travailler avec Alioune Diagne, qui est de Saint Louis et que je connais très bien puis avec Naomi Fall, au Mali. L’idée était de travailler avec trois chorégraphes très actifs sur leurs territoires. Alioune Diagne a créé un espace culturel à Saint Louis, Le Centre Chorégraphique Le château qui est un lieu très vivant, les artistes sont invités à investir le lieu en y développant des activités qui vont de la danse au web-design. Il a aussi créé le festival Duo Solo Danse, où, avec de petits moyens, il invite chaque année des chorégraphes d’Afrique et d’Europe à venir présenter des spectacles. Au Mali, Naomi Fall a créé un festival qui s’appelle Farifoni Waati, avec très peu de moyens aussi, et elle invite pendant trois semaines des chorégraphes d’Afrique à venir rencontrer des danseurs maliens. Ensemble il travaillent sur un projet qu’ils présentent le dernier week-end du festival. C’est une belle dynamique en regard de l’absence criante de formation par ailleurs. Ladji Koné a quant à lui co-créé et dirige le collectif de danseurs hip-hop JUMP. Lui-même vient du hip-hop et s’est ensuite formé auprès de la chorégraphe Irène Tassembédo. Il accompagne de jeunes breakeurs dans leur ouverture à la danse contemporaine. Récemment il a ouvert un lieu dans un bâtiment qu’il a construit avec sa compagne et qui va devenir un centre culturel, avec un potager. Ils sont tous deux très impliqués sur le territoire.

Et pour les danseurs ?

J’ai proposé aux trois chorégraphes de sélectionner chacun trois danseurs qu’ils aimeraient accompagner dans leur parcours professionnel. Nous avons donc une équipe artistique composée de neuf danseurs et chaque chorégraphe a travaillé avec les danseurs pendant trois semaines, dans chaque pays. J’ai rejoint chaque équipe pendant une semaine pour voir l’évolution du projet et conseiller chaque chorégraphe sur sa proposition artistique. Puis je les ai ensuite retrouvé une semaine tous ensemble au Sénégal à Dakar pour finaliser la pièce.

Est-ce que vous avez impulsé certaines pistes de travail communes au départ ou bien chaque chorégraphe est-il parti de ces propres questionnements, pour travailler avec les danseurs ?

Nous nous sommes concertés pour décider comment travailler ensemble. Je leur ai demandé les sujets sur lesquels ils avaient envie de travailler. L’essence même de ce projet est surtout le souhait de donner la parole aux danseurs pour qu’ils puissent témoigner de leurs réalités. Le coeur du projet est d’accompagner ces danseurs vers leur professionnalisation et de leur donner la parole : qu’est-ce qu’ils ont à dire, qu’est-ce que la jeunesse africaine a envie de dire aujourd’hui ? Quels messages ont-ils envie de faire passer, quels regards portent-ils sur cette société qui s’accélère ? En tant qu’africains de l’ouest on se retrouve souvent pris dans le cliché du migrant qui se déplace pour une raison économique. Au-delà de ça je constate que ces jeunes ont envie d’être actifs sur leurs territoires. J’avais envie de montrer avant tout qu’il y a, au-delà des clichés, une jeunesse active qui a d’autres problématiques que celles auxquelles on veut les assigner.

Comment avez-vous travaillé ensemble et à distance ?

On a créé un espèce de monstre magique. « Siguifin » veut dire être magique. Le travail a commencé avec Alioune Diagne au Sénégal, il a chorégraphié la tête, ensuite Ladji a chorégraphié tout le haut du corps et Naomi Fall les jambes. L’idée était de partir de là où s’était arrêté le chorégraphe précédent, sans pour autant voir ce qu’avait fait l’autre ! À part moi qui avait un peu le rôle du joker, j’ai en quelque sorte habillé le monstre magique. Au final il existe trois parties totalement distinctes, et chacune traite à sa façon de cette Afrique contemporaine, et des clichés que l’on y croise. Il y a un tableau sur la lourdeur administrative par exemple, avec tous les papiers que l’on doit remplir ne serait-ce que pour avoir un visa, des papiers d’identité, ou même pour faire un projet artistique. Il y a aussi une partie très dansée, car Ladji a vraiment investi la pratique chorégraphique à la fois depuis son passé de street dancer et en convoquant les rituels, très présents en Afrique. Il a essayé de faire un pont entre la danse actuelle, le hip-hop et les racines, les sources de chacun d’entre eux. Si le Sénégal, le Burkina et le Mali sont des pays limitrophes, on y trouve des langues, des coutumes, des façons de vivre très différentes d’un pays à l’autre. L’envie était donc aussi de mettre en lumière toute la diversité et les écarts qui peuvent exister entre chaque pays.

Votre rôle dans cette pièce semble assez caractéristique de l’image que l’on a de votre travail de chorégraphe : créer un jeu de tissage entre des contrastes, des équilibres, des complémentarités, des styles et des personnalités. Est-ce que c’est votre moteur pour engager un nouveau projet ?

Exactement. Et ce projet là n’était pas évident à mettre en place, financièrement d’abord. J’avais sollicité le ministère de la culture du Sénégal dont je n’ai jamais eu de nouvelles malgré les multiples relances. J’ai ensuite sollicité de multiples sponsors à Dakar qui étaient tous d’accord pour soutenir le projet, même si la danse contemporaine est un secteur qui est assez éloigné de ce qu’ils ont l’habitude d’aider. Le projet les intéressait car il s’agit de la diversité et de la jeunesse africaine. Sauf qu’ils m’ont répondu « Pour que l’on puisse vous accompagner on doit avoir l’aval du Ministère de la culture… ». J’ai quand même réussi à boucler le budget du projet car des partenaires se sont engagés, mais ça n’a pas été simple. L’autre défi était de concilier l’équipe artistique, les danseurs n’ayant pas la même approche, la même formation, les mêmes expériences, etc. Puis se retrouver face à neuf danseurs n’était pas si évident pour tout le monde. Le projet était donc miné à plein d’endroits ! Mais la dernière semaine de résidence où l’on s’est retrouvés tous ensemble au Sénégal était extraordinaire. Chacun prenait un temps pour travailler sa partie avec moi, puis des aspects plus spécifiques avec les danseurs, c’est allé très vite.

Comment votre écriture chorégraphique vient dialoguer avec celles des autres chorégraphes, et comment se passe la transmission aux neuf danseurs ?

L’un des enjeux était effectivement de réussir à ajouter un peu ma « patte » tout en travaillant avec une équipe artistique également décisionnaire. Les chorégraphes m’ont laissé carte blanche pour manier et remanier ce qu’ils avaient fait, et je tenais absolument à rester fidèle à leur travail. Mon rôle a été plutôt d’élaguer, de trouver une forme de fluidité, d’affiner des transitions, etc. J’ai beaucoup travaillé sur le rythme pour arriver à une forme qui m’est proche. À chaque remaniement je restais vigilant à ce que l’on aille dans la bonne direction, dans le respect de ce que chaque chorégraphe avait déjà réalisé avec les danseurs. Je me retournais tout le temps pour demander « Est-ce que ça te va si je fais ça ? ».

Est-ce que les neufs interprètes de Siguifin viennent plutôt du hip-hop, du contemporain ou bien assument-ils une pluralité de pratiques ?

Dans le groupe de danseurs burkinabés réuni par Ladji, il y a deux danseurs hip-hop qui viennent des battles, ce sont des street-dancers très ouverts, leurs corps sont assez maniables, réceptifs et on peut les emmener ailleurs. Les danseurs sénégalais pratiquaient déjà plusieurs disciplines, ils peuvent jongler du hip-hop à la danse traditionnelle puis à la danse contemporaine… Puis les danseurs maliens viennent plutôt de la danse traditionnelle.

[…]

Est-il difficile encore aujourd’hui de se détacher de ces étiquettes « hip-hop », « contemporain » pour affirmer une écriture singulière et personnelle ?

Ce qui est compliqué, c’est qu’il faut toujours expliquer ce que l’on fait et pourquoi on le fait. Et devoir expliquer pourquoi tu danses, mettre des mots, essayer de trouver une explication concrète et logique à pourquoi tu fais les choses… Parfois tu es aspiré, inspiré, ton corps prend le contrôle et il n’y a pas de mots ! Mais tu es toujours obligé de répondre à des questions, d’expliquer tes projets, tes intentions, ce que va être le spectacle, etc. Même si je me plis à ces conditions, je pense malgré tout que ce qui se rapporte à la danse tient du domaine de l’inexplicable.

De quels chorégraphes vous sentez vous proches dans votre approche chorégraphique ?

Mon maître absolu reste Emanuel Gat. En travaillant avec lui j’ai beaucoup appris de sa manière de faire et cette experience me sert aujourd’hui à créer des structures sur lesquelles rebondir en tant que chorégraphe. Toute la génération des danseurs qui mélangent hip-hop et danse contemporaine aussi, je pense à Johanna Faye et Saïdo Lehlouh par exemple, dont je me sens proche. Maintenant, ce que j’essaie de faire c’est du ‘Amala Dianor’, ce travail que j’ai développé tout au long de ma carrière et que j’essaie de partager avec d’autres aujourd’hui.